Шлем как показатель развития технологий - «ДНР и ЛНР»

- 06:36, 18-апр-2019

- ДНР и ЛНР

- Eddington

- 0

Разбирая комплекс "оружие-доспех", всегда важно понимать, что первичным фактором этой сцепки всегда будет средство нападения. А вот защита – всегда вторична. Но как маркер она интереснее, поскольку непосредственно оружие в большей степени утилитарно, чем защитный доспех. И в плане количества различных технологических операций в процессе производства оружие уступает защите.

Естественно, что принимать во внимание лучше массовые образцы. При этом отдельные эксклюзивные изделия могут и опережать время, и использовать совершенно передовые для своего времени методы производства, но действительно об уровне и возможностях промышленности всегда говорит только массовый товар. Его и стоит подробнее рассмотреть. Особенно детали.

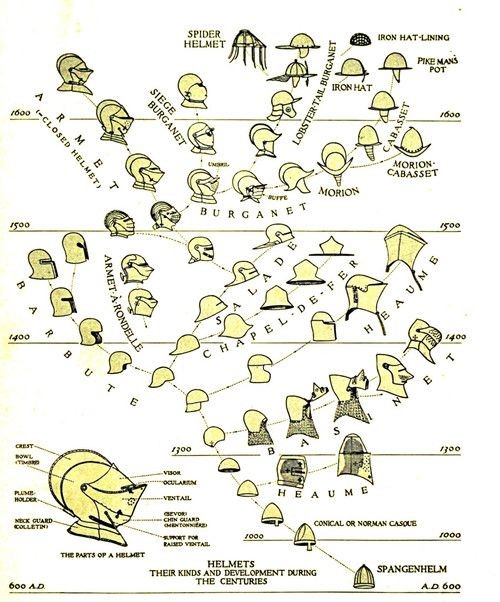

Развитие вооружения от иллюстратора LeValeur

Про весь доспешный комплекс в рамках короткой заметки рассказать нереально – тут основного материала и только одних первостатейных тезисов хватит не на одну полноценную монографию. Поэтому попробуем взять только шлем. Чтобы как-то локализовать время, возьмем средневековье. Но на старте зацепим и античность – чтобы было от чего отталкиваться.

Римских солдатских шлемов известно несколько типов. Но действительно распространенным и, можно сказать, наиболее совершенным, стал так называемый "имперский". Он мог изготавливаться стальным, хотя встречались и бронзовые варианты (бронза проще обрабатывается), но, вне зависимости от применяемого материала, базовая конструкция оставалась единой.

Шлем отличал цельнотянутый купол, к которому крепился козырек (прекрасно отводил скользящий удар от лица) и обязательный развитый затыльник – он защищал шею. По бокам приклепывались нащечники. Интересно, что конструкция нащечников была такова, что не мешали боковому обзору (важно для соблюдения равнения в строю – ибо римская тактика на единении сил и строилась) и оставляли открытыми уши – для восприятия команд в процессе боя. А в целом шлем получился очень надежным и обеспечивал неплохую защиту. И при этом, можно сказать, стоял на поточном производстве. В последние годы Империи защиту шлема еще усилили, введя на куполе крестообразные валики, увеличившие жесткость и ударную стойкость.

Шлем легионера, I век н. э. Из музея классических искусств в Мужене

После заката Рима ушла и эпоха имперского шлема. Взамен ему пришли каркасные вариации, заметно более простые в производстве и не такие надежные. Хотя они по старой памяти могли снабжаться и нащечниками, и защитой задней части шеи. Но все равно купол его делался составным. Такой шлем применялся и у нас, и на Востоке, и в Европе.

Позднее каркас пропал, но шлемы продолжали склепывать из четырех или более сегментов. Козырек и затыльник превратились в поля – этому прекрасный пример европейский шлем шапель и византийский греческий колпак.

По мере обретения забытых после гибели Рима навыков обработки металла, шлемы стали стремиться к цельной конструкции. Хотя на тот момент это означало уж очень большое и неоправданное финансово усложнение технологии. Поэтому распространился так называемый норманнский шлем. Главное отличие от прежних моделей состояло в меньшем количестве деталей. Теперь он собирался не на крестообразном каркасе, а склепывался из двух половин.

Желание улучшить защиту лица привело к увеличению наносника. Разрастаясь, тот постепенно совсем закрыл лицо и превратился в знамениты топфхельм – горшкообразный шлем. При всей своей неказистости, это оголовье неплохо защищало носителя. И хотя шлем не очень-то и был рассчитан на рикошет, его способ сборки (в ответственных местах толщина металла удваивалась) позволял не очень обращать внимания на подобные мелочи. Но у него был и минус – при конной сшибке хороший удар копья ломал шею, поскольку тяжелый шлем увеличивал инерцию в определенных условиях.

Топфхельм стал разрастаться и вырос в большой шлем – по сути, большое ведро, опирающееся не на голову уже, а на плечи носителя. Риск сломать позвонки уменьшился, но в такой защите можно было воевать только верхом – пешим порядком в нем плоховато виделась окружающая обстановка.

Желание добавить универсальности в доспех привело к созданию бацинета и бикока – анатомически ужатого по голове большого шлема. В нем уже виделось лучше, но от оружейника, его изготавливающего, требовалось много мастерства. Поэтому победил бацинет, из которого вскоре оружейники создали настоящий переделочный комплекс – путем замены обвеса (такое забрало, сякое забрало, простой наносник) шлем получалось максимально точно адаптировать к конкретным особенностям боя. Естественно, что переделка занимала какое-то время и произвести ее уже в разгаре сражения никак не получалось, но все же некоторая вариативность, адаптивная возможность присутствовала.

Тут подоспели арметы и салады. Первый был чисто кавалерийской разработкой, а вот второй оказался универсальной базой, которая с некоторыми переделками отвечала специфике работы и пешим, и конным порядком. Армет, конечно, лучше защищал от удара копьем, но в пешем бою не мог похвастаться обзором. К тому же, в изготовлении он был сложен. Хотя навыки ремесленников той поры вполне позволяли удовлетворить потребности военных. Но все же защита по итогам выходила слишком элитарной и постепенно армет перекочевал в чисто турнирное снаряжение. А вот салад прижился широко, поскольку был проще и легко переделывался под нужды различных родов войск. Вероятно, это и была первая ласточка действительно массового продукта – но только в армейском, немилитаризированном варианте.

Арметы: середины XV, начала и середины XVI века; салады: середина и конец XV в. Из Королевской оружейни Великобритании

Прелесть салада в продуманной, максимально функциональной простоте. Так что конструкция стала основной для целой плеяды боевых оголовий, применявшихся вплоть до ХХ столетия. В принципе, оружейникам удалось создать конструкцию, которая при всей своей максимальной утилитарности оказалась верхом оружейной эстетики.

Исторические Сражения

Комментарии (0)